2022년 SEC 규제로 중단됐던 바이백이 다시 시장의 주목을 받고 있습니다. 불가능했던 바이백이 어떻게 다시 시작되었는지 본 리포트에서 확인겠습니다.

Key Takeaways

하이퍼리퀴드 99% 바이백, 유니스왑의 바이백 논의 재개로 바이백 트렌드 재주목

과거 불가했던 바이백이 SEC의 “Project crypto”와 Clarity Act 법안 발의로 가능한 환경 마련

하지만 모든 바이백 구조가 가능한 것은 아니며 핵심인 탈중앙화 조건 확인 필요

1. 바이백 3년 만에 돌아오다

2022년 이후 크립토 시장에서 사라졌던 바이백이 2025년 다시 등장하고 있다.

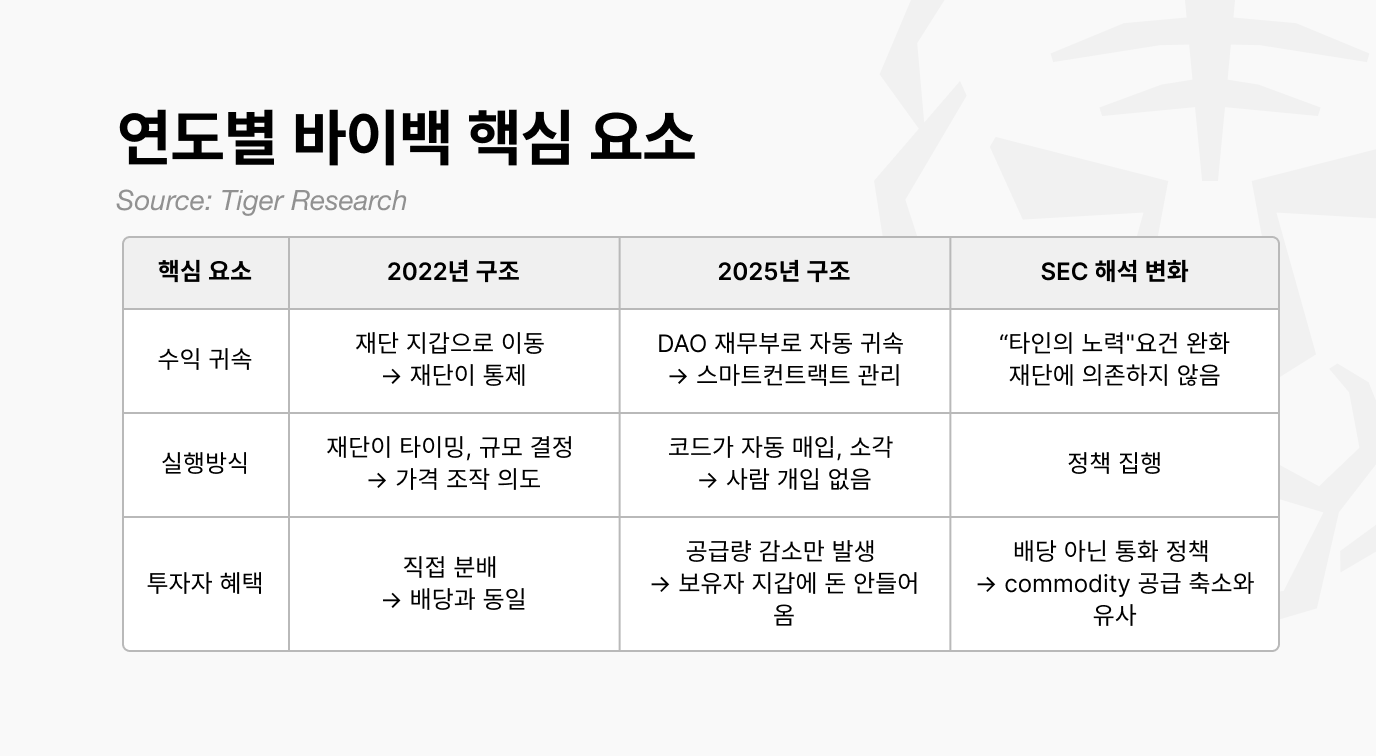

2022년 SEC는 바이백을 증권 규제 대상으로 판단했다. 프로토콜이 수익으로 자사 토큰을 매입하면 투자자에게 경제적 이익을 제공하는 것이고, 이는 배당과 본질적으로 같다는 해석이었다. 배당을 지급하는 행위는 증권의 핵심 특성이므로, 바이백을 실행하는 토큰은 증권으로 분류될 수 있다는 입장이었다.

때문에 유니스왑을 포함한 주요 프로젝트들은 바이백 도입을 보류하거나 논의 자체를 중단했다. SEC의 규제 위험을 감수할 이유가 없었기 때문이다.

하지만 3년이 지난 2025년, 상황이 바뀌었다.

유니스왑은 바이백을 다시 논의하기 시작했고, 하이퍼리퀴드 및 펌프펀을 포함한 다수의 프로젝트에서 바이백을 이미 진행했다. 과거에는 불가능했던 바이백이 오늘은 트렌드가 됐다. 무엇이 달라졌을까?

본 리포트는 바이백이 왜 중단이 됐는지, 규제와 구조가 어떻게 바뀌었는지, 그리고 각 프로토콜의 바이백은 어떤 차별점이 있는지 살펴본다.

2. 바이백이 사라졌던 이유: SEC의 증권성 판단

바이백이 사라졌던 이유는 SEC의 증권성 판단과 직접적인 연관이 있다. 2021~2024년 당시 암호화폐 산업은 규제 불확실성이 컸다.

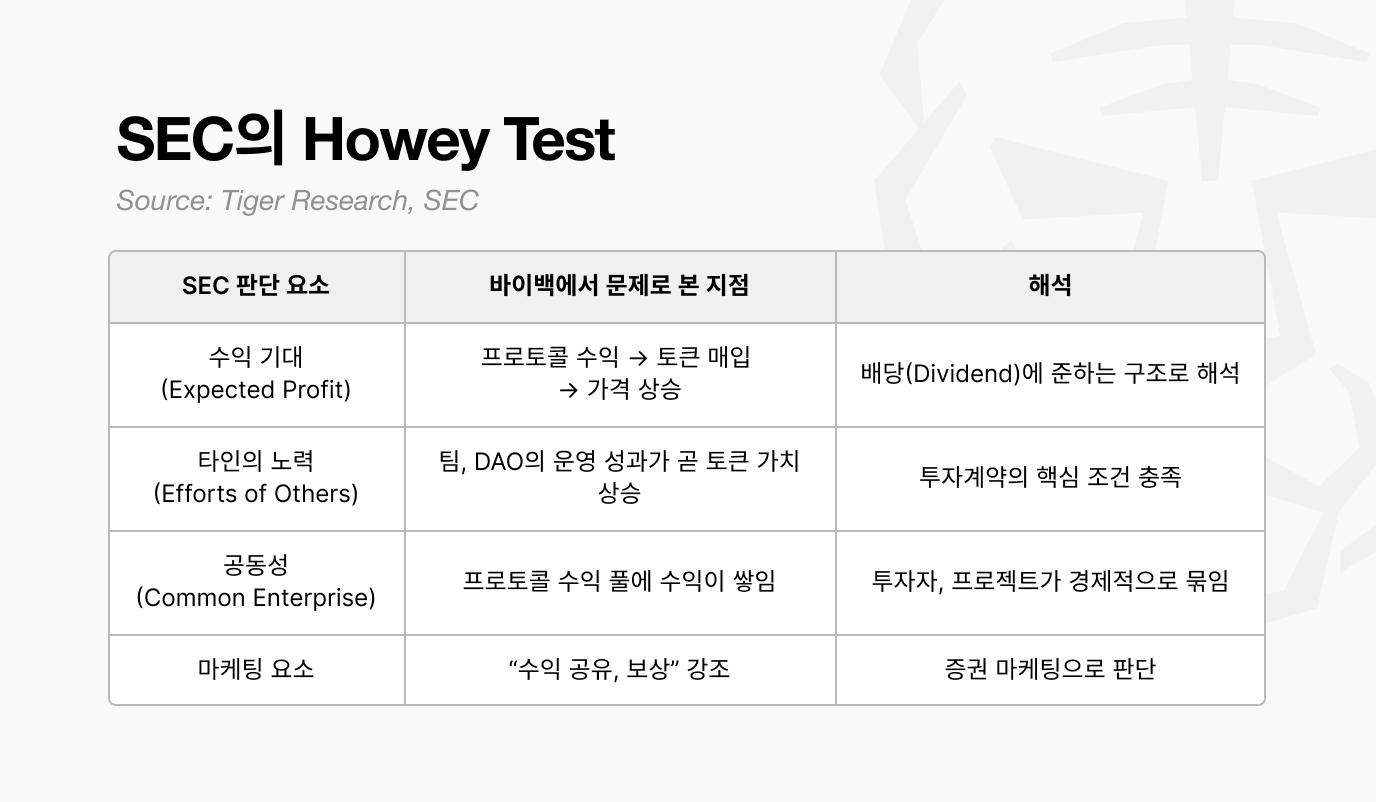

Howey Test는 SEC가 “어떤 행위가 증권인가”를 판단하기 위해 사용하는 기준이다. 네 가지 요소로 구성되며, 이를 충족하면 투자계약(증권)으로 분류된다.

SEC는 이 기준을 바탕으로 다수의 암호화폐가 투자계약에 해당한다는 강경한 입장을 반복적으로 밝혔다. 바이백 역시 이 논리의 연장선에 있었다. 시장 전반에 규제 압력이 가해지면서, 프로토콜들은 바이백 도입을 사실상 포기할 수밖에 없었다.

SEC가 판단했을 때 바이백 역시 단순한 토크노믹스가 아니었다. 바이백은 프로토콜이 수익으로 토큰을 사들인 뒤, 그것을 토큰 보유자나 생태계 기여자들에게 나눠주는 구조였다. SEC는 이를 증권의 배당, 자사주 매입 후 주주 환원과 유사한 행위로 간주했다.

SEC가 주장하는 판단 요소 4가지가 겹치면서 “바이백=투자 계약”이라는 프레임이 점점 굳어졌다. 이 압박은 대형 프로토콜들에게 가장 직접적으로 영향을 줬다.

특히 유니스왑(Uniswap)과 컴파운드(Compound)는 미국 기반 팀으로 구성되어 있어 SEC의 직접적인 감시, 조사 대상이 되었다. 이로 인해 토큰 경제 설계와 수익 분배 구조에 매우 신중할 수밖에 없었고, 유니스왑의 수수료 스위치(Fee Switch)는 2021년 이후 사실상 중단됐다.

규제 이슈로 대형 프로토콜들은 수익을 토큰 보유자에게 절대 직접 분배하지 않았고, 토큰 가격에 영향을 줄 수 있는 구조를 일절 사용하지 않았다. “가격 상승”, “이익 환원” 같은 표현 자체를 마케팅에서 철저히 배제했다.

3. SEC의 관점 변화: Project Crypto

정확히 말하자면, 2025년 SEC가 바이백 자체를 허용한 것은 아니다. ‘증권 판단 기준’을 바꾼 것이다.

겐슬러: 결과와 행위 중심 (어떻게 판매했는가?, 재단이 직접 배당을 주는 형태인가?)

엣킨슨: 구조와 통제 중심 (탈중앙화인가?)

2022년 겐슬러(Gensler) 체제는 결과와 행위 중심이었다. 수익이 나눠지면 증권, 재단 중심의 직접적인 개입으로 가격이 오르면 증권으로 봤다. 하지만 2025년 앳킨스(Atkins) 체제는 구조와 통제 중심으로 옮겨갔다. 누가 통제하느냐, 운영이 사람 손을 타는가 아니면 코드로 운영되는가를 본다. 쉽게 말해 실질적인 탈중앙화 정도를 본다는 뜻이다.

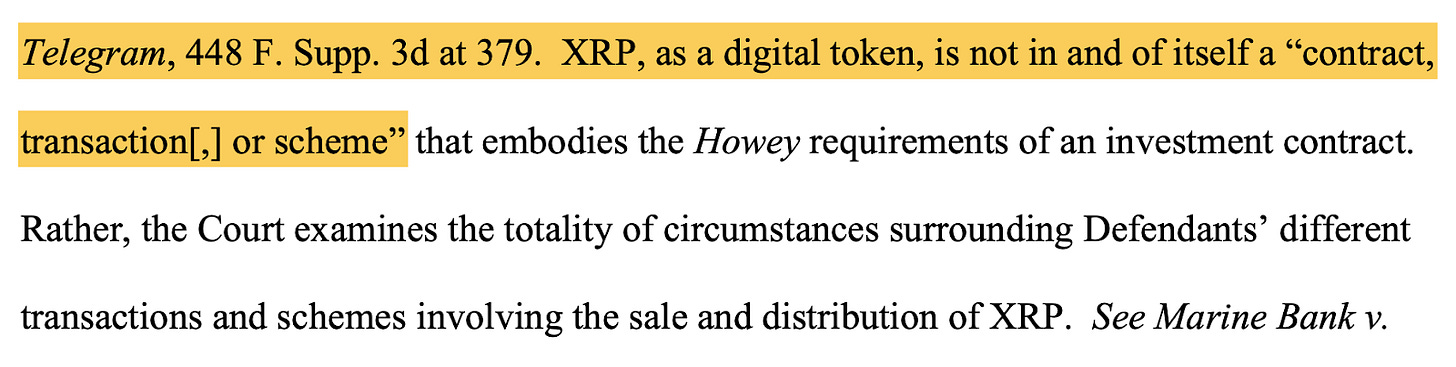

특히 리플(XRP) 소송은 중요한 선례를 남겼다.

2023년 법원은 리플이 기관투자자에게 판매한 XRP는 증권이지만, 거래소에서 일반 투자자가 사고판 XRP는 증권이 아니라고 판결했다. 같은 토큰이라도 어떻게 팔았느냐에 따라 증권성이 달라진다는 뜻이었다. 이 판례는 “토큰 자체가 아니라 판매 방식과 운영 구조가 증권성을 결정한다”는 해석을 강화했고, 바이백 구조에도 직접적인 영향을 줬다.

이 변화가 프로젝트 크립토(Project Crypto)라는 이름으로 정리됐다. 프로젝트 크립토 이후 SEC가 던지는 질문은 “누가 네트워크를 실제로 통제하는가? 의사결정은 재단이 하는가, DAO 투표로 돌아가는가? 수익 집행과 소각은 사람이 타이밍을 정하는가, 자동으로 실행되는가?”으로 달라졌다.

즉 SEC는 형식적인 분산 구조가 아닌 조직의 실질적인 분산 형태를 본다. 그 중 가장 핵심적인 관점 변화는 두 가지이다.

토큰 생명주기(Lifecycle)

기능적 탈중앙화(Functional Decentralization)

3.1. 토큰 생명주기

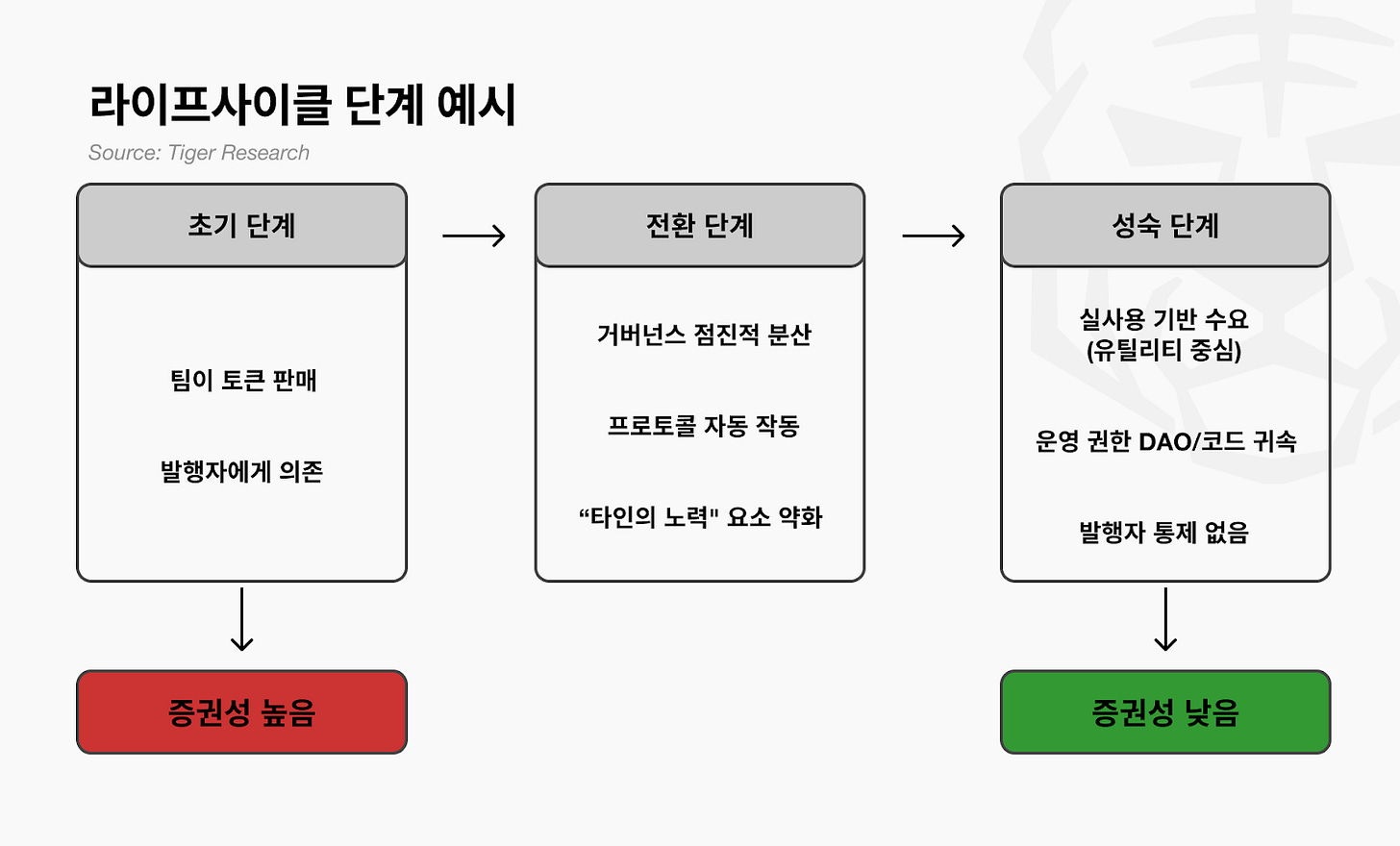

첫 번째 변화는 토큰 생명주기(Lifecycle)라는 관점의 도입이다. SEC는 더 이상 토큰을 ‘영구적 증권’ 또는 ‘영구적 비증권’으로 고정해 분류하는 방식을 고수하지 않는다. 대신, 토큰의 법적 성격은 시간이 지나면서 변할 수 있다는 점을 인정한다.

예를 들어, 프로젝트가 막 출발한 시점에는 팀이 토큰을 판매해 자금을 모으고, 투자자들은 “이 팀이 잘하면 내 토큰도 오른다”는 기대를 갖는다. 이 시기의 토큰 판매는 팀의 노력에 기대어 이익을 기대하는 구조이기 때문에, 전통적인 투자계약(증권)에 매우 가깝다.

그러나 네트워크가 실제로 사용되기 시작하고, 거버넌스가 점차 분산되며, 프로토콜이 팀의 개입 없이도 안정적으로 작동하기 시작하면 해석이 달라진다. 이 시점에서는 가격 형성과 운영이 더 이상 팀의 능력이나 노력에 좌우되지 않는다. SEC가 중시하는 “타인의 노력에 의존하는가”라는 요소가 약해지는 구간으로, 이 단계를 전환기(Transition Phase)로 보는 것이다.

마지막으로 네트워크가 충분히 성장하면, 토큰의 성격은 초창기와 완전히 달라진다. 수요는 투기보다 실사용(유틸리티)에 기반하게 되고, 토큰은 하나의 네트워크 상품(Commodity)에 더 가까운 기능을 수행한다. 이 단계에서는 토큰을 기존의 증권 논리로 다루기 어렵다는 SEC의 판단이 작동한다.

즉, SEC가 도입한 생명주기 관점은 “토큰은 초기에는 투자계약일 수 있지만, 네트워크가 충분히 분산되고 자립적으로 운영되면 더 이상 증권으로 보기 어렵다.”이다.

3.2. 기능적 탈중앙화

두 번째 축은 기능적 탈중앙화(Functional Decentralization)다. 단순히 노드가 몇 개냐의 문제가 아니라 누가 실제로 레버를 쥐고 있느냐를 보는 개념이다.

예를 들어, 어떤 프로토콜이 전 세계 1만 개 노드에서 작동하고, DAO 토큰도 수만 명에게 분산돼 있다. 겉으로 보면 완벽하게 탈중앙화된 것처럼 보인다. 하지만 스마트컨트랙트 업그레이드 권한은 재단 3명의 멀티시그가 가지고 있고, 재무부 금고도 재단 지갑에 있으며, 수수료율 변경도 재단이 직접 할 수 있다. SEC는 이를 탈중앙화로 보지 않는다. 실질적으로 재단이 모든 것을 통제하고 있기 때문이다.

반대로 노드가 100개밖에 없어도, 모든 주요 결정이 DAO 투표로만 가능하고, 투표 결과가 자동으로 실행되며, 재단이 임의로 개입할 수 없다. SEC는 후자를 더 높은 수준의 탈중앙화로 판단한다.

4. 클래리티 법안(Clarity Act)

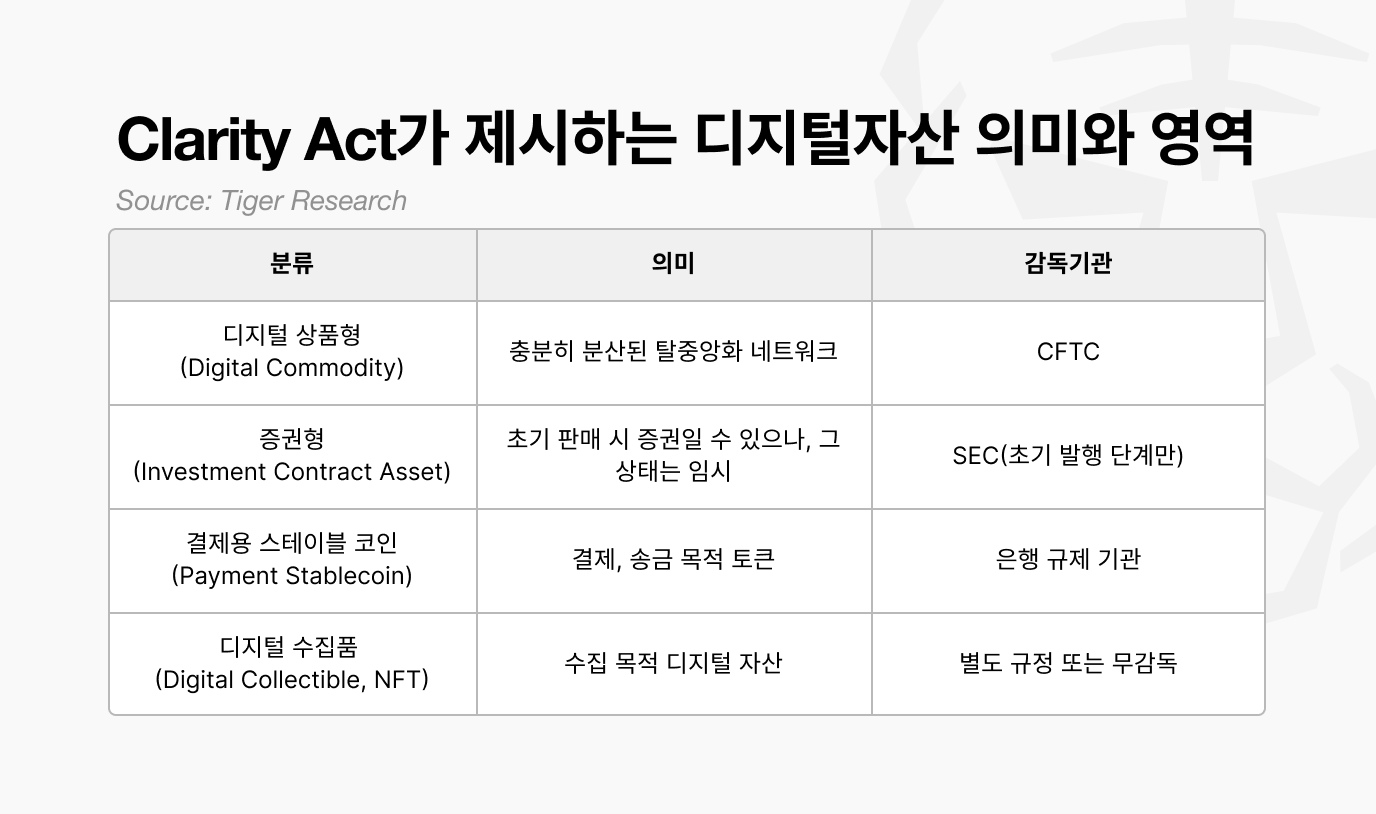

2025년 바이백 논의가 다시 등장할 수 있었던 또 하나의 요인은 미국 의회가 추진한 클래리티 법안(Clarity Act) 때문이다. 이 법안은 “토큰을 법적으로 어떻게 분류할 것인가”를 새로 정의하려는 시도다.

과거 SEC가 프로젝트 크립토를 통해 “어떤 토큰이 증권인가”를 판단했다면, 클래리티 법안은 한 단계 더 근본적인 질문을 던진다. “토큰이라는 자산 자체를 법적으로 무엇으로 볼 것인가”다.

법안의 핵심 논리는 명확하다. “토큰이 투자계약과 함께 판매되었다고 해서, 그 토큰 자체가 영구히 증권인 것은 아니다.” 이는 SEC가 제시한 토큰 생명주기(Lifecycle) 개념과 유사하지만, 적용 방식은 다르다.

과거 SEC 해석은 ICO 당시 투자계약으로 판매되면 토큰 자체가 계속 증권으로 취급될 수 있었다. 클래리티 법안은 이 구조를 분리한다. 발행 당시 투자계약으로 판매되면 그 순간만 증권(Investment Contract Asset)으로 본다. 하지만 2차 시장에서 일반 투자자들이 사고팔기 시작하면 ‘디지털 상품(Digital Commodity)’으로 재분류된다.

쉽게 말하면 이렇다. 발행 단계에서는 증권일 수 있지만, 충분히 유통된 후에는 일반 디지털 자산으로 취급하는 구조다.

이 분류 체계가 중요한 이유는 감독 기관이 바뀌기 때문이다. 초기 판매는 SEC 관할(증권), 유통 시장은 CFTC 관할(상품). 규제 중심축이 이동하면서 프로토콜들은 구조 설계 시 SEC의 증권 규제를 먼저 걱정하지 않아도 되는 환경이 형성되고 있다.

바로 이 지점에서 바이백 해석이 달라진다. 토큰이 2차 시장에서 디지털 상품으로 분류되면, 바이백은 ‘증권형 배당’이 아니라 ‘네트워크의 공급 조절’, 즉 상품 시장의 통화정책에 가까워진다. 투자자에게 이익을 분배하는 행위가 아니라, 토큰 경제를 운영하는 정책 수단으로 해석될 여지가 생기는 것이다.

결국 클래리티 법안은 “토큰은 상황에 따라 법적 성격이 바뀐다”는 틀을 명확히 하면서, 바이백 설계에 대한 법적 부담을 구조적으로 줄여주는 역할을 한다.

5. Buyback & Burn로의 변화

2025년 바이백은 자동 소각 시스템과 결합하여 등장했다. 이 구조는 수익이 토큰 보유자에게 직접 전달되지 않고, 재단이 가격, 공급을 통제할 여지도 없으며, 소각이 알고리즘이 자동으로 운영되기 때문에 규제권에서 지적한 사항과 멀어진 구조다.

2025년 11월 유니스왑이 발표한 유니피케이션 제안(Unification Proposal)이 이 변화를 잘 보여준다.

이 구조는 거래 수수료 일부가 DAO 재무부로 자동 귀속되지만 수익을 UNI 보유자에게 직접 나눠주지는 않는다. 그 대신 스마트컨트랙트가 자동으로 시장에서 UNI를 매입한 후 소각한다. 공급량을 줄여 간접적으로 토큰 가치를 높이는 방식이다. 이 전체 프로세스는 DAO 투표로 결정되며, 유니스왑 재단은 개입하지 않는다.

여기서 핵심은 행위의 성격 변화다. 과거 바이백이 투자자에게 이익을 분배하는 ‘수익 배분’으로 해석됐다면, 2025년 모델은 네트워크의 ‘공급량 조절 정책’으로 재정의된다. 가격을 인위적으로 띄우는 개입이 아니라, 프로토콜 운영의 일부로 작동한다.

이 구조는 SEC의 2022년 해석과 충돌하지 않는다. 클래리티 법안이 정의한 디지털 상품(Digital Commodity) 개념과도 부합한다. 토큰이 증권이 아닌 상품으로 분류되면, 공급 조절은 통화정책에 가까운 운영 행위가 되기 때문이다.

유니스왑 재단은 제안서에서 “규제 환경이 변화했다(This climate has changed)”며 “미국 내 규제적 명확성이 진화하고 있다(Evolving regulatory clarity)”고 밝혔다. 주목할 점은 이것이다. 규제 당국이 바이백을 명시적으로 허용한 것이 아니라, 규제 환경이 명확해지면서 프로토콜이 규제 요건을 충족하는 구조를 설계할 수 있게 되었다는 점이다.

과거에는 어떤 방식으로 설계하든 바이백 자체가 규제 위험으로 간주되었다. 하지만 2025년에는 ‘어떻게 설계하느냐’에 따라 규제 리스크를 피할 수 있는 길이 열렸다.

6. 바이백을 시작한 프로토콜

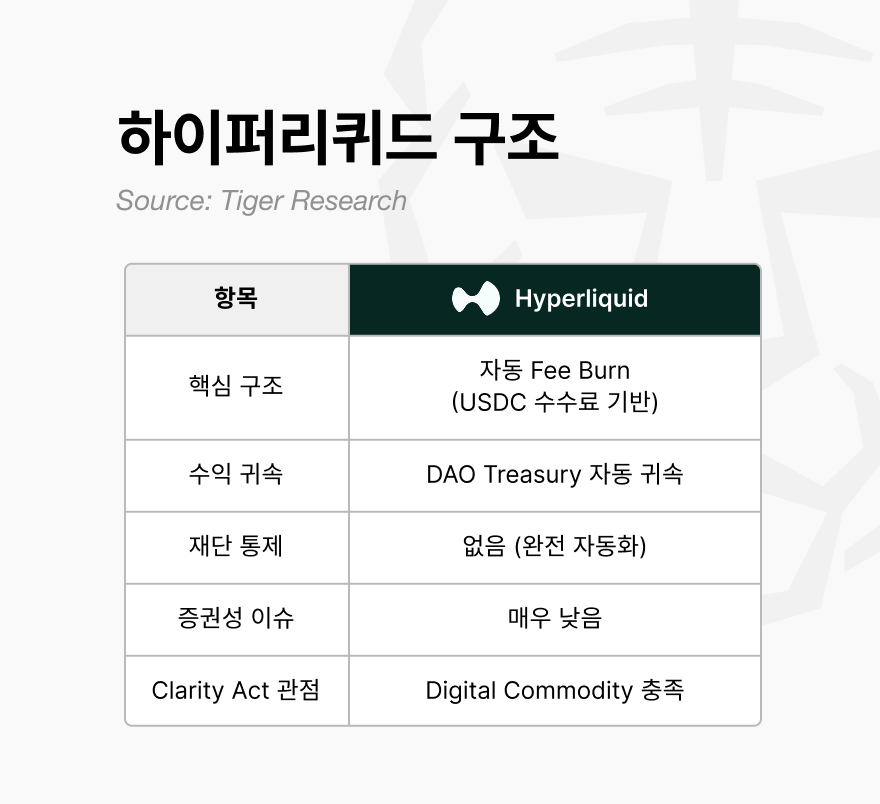

2025년 이미 바이백 & 소각을 진행한 대표 사례인 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 특징을 예시로 확인해보자.

자동화된 메커니즘: 바이백이나 소각이 재단 결정이 아닌 프로토콜 규칙으로 작동한다.

수익 귀속의 비재단화: 수익이 재단 지갑으로 들어가지 않거나, 들어가더라도 재단이 임의로 가격 부양을 하지 못하는 구조다.

수익 직접 분배(Fee Sharing): 투자자에게 직접 돈을 나눠주지 않고, 공급량 조절이나 네트워크 운영 비용 형태로만 사용한다.

핵심은 이것이다. 과거처럼 토큰 보유자에게 경제적 이익을 약속하는 구조가 아니라는 점이다. 네트워크의 공급 정책으로 작동한다. 규제가 허용하는 범위 내에서 재설계된 운영 메커니즘이다.

하지만 “모든 바이백이 안전하다”는 뜻은 아니다. 바이백이 다시 대세가 된 것은 사실이지만, 모든 형태의 바이백이 동일한 규제 리스크를 갖는 것은 아니다. 2025년의 규제 변화는 “구조적으로 안전한 바이백”에 대해 여지를 열어준 것이지, 임의적, 단발성, 재단 주도의 바이백까지 허용한 것이 아니다.

SEC의 논리는 지금도 명확하다. 재단이 타이밍을 정해 직접 시장에서 매입하면 “의도적 가격 부양”으로 투자계약 요소가 강화된다. DAO 투표라 하더라도 실제 업그레이드, 집행 권한이 재단에 있다면 ‘탈중앙화’ 요건을 충족하지 못한다. 소각이 아닌 특정 보유자에 대한 가치 이전이 발생하면 배당과 유사하게 해석된다. 수익이 재단에서 시장 매수로, 다시 시장 가격 상승으로 이어지는 흐름은 투자자 기대를 형성하며 Howey 요소를 충족한다.

즉, 바이백이 1회성, 수동적, 재단 중심 구조라면 지금도 증권성 논란에서 벗어날 수 없다.

또한, 바이백은 가격 상승을 보장하지 않는다. 소각은 장기 토크노믹스 개선 장치일 뿐이다. 소각 때문에 프로젝트가 강해지는 것이 아니라, 강한 프로젝트가 소각을 통해 더 강한 펀더멘탈을 갖출 수 있다.

🐯 More from Tiger Research

이번 리서치와 관련된 더 많은 자료를 읽어보세요.Disclaimer

이 보고서는 신뢰할 수 있는 자료를 바탕으로 작성되었습니다. 그러나 정보의 정확성, 완전성, 그리고 적합성을 명시적으로나 암시적으로 보증하지 않습니다. 당사는 본 보고서나 그 내용을 이용함에 따른 모든 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 이 보고서의 결론과 권고사항, 예상, 추정, 전망, 목표, 의견 및 관점은 작성 당시의 정보를 바탕으로 하며 예고 없이 변경될 수 있습니다. 또한 타인 및 타조직의 의견과 일치하지 않거나 반대될 수 있습니다. 이 보고서는 정보 제공의 목적으로 작성되었으며, 법률, 사업, 투자, 또는 세금에 관한 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 또한 증권이나 디지털 자산에 대한 언급은 설명을 위한 것일 뿐, 투자 권고나 투자 자문 서비스 제공을 제안하는 것이 아닙니다. 이 자료는 투자자나 잠재적 투자자를 대상으로 하지 않았습니다.

타이거리서치 리포트 이용 안내

타이거리서치는 리포트의 공정 사용을 지지합니다. 이는 공익적 목적으로 콘텐츠를 인용하되 상업적 가치에 영향을 주지 않는 범위에서의 넓은 사용을 허용하는 원칙입니다. 공정 사용 규칙에 따라, 리포트를 사전 허가 없이 사용할 수 있으나, 타이거리서치 리포트를 인용 시에는 1) 출처로 ‘타이거리서치’를 분명히 밝히고, 2) 타이거리서치 로고를 포함시켜야 합니다. 자료를 재구성하여 출판할 경우에는 별도의 협의가 요구됩니다. 사전 허가 없는 사용은 법적 조치를 초래할 수 있습니다.